为客观反映长三角中心区城市数字人才建设现状,更好地支撑地区数字经济发展,上海财经大学数字经济研究院、智联招聘联合开展数字人才吸引力指数专项研究,从数字人才职业发展机会、生活服务环境、产业基础和创新生态等四个维度,构建“长三角中心区城市数字人才引力指数”,反映数字人才聚集和发展态势。在此基础上,共同撰写完成《长三角中心区城市数字人才引力指数报告》。

一、核心观点

· 长三角中心区城市数字人才吸引力区域极化明显。上海一骑绝尘,显著领先其他城市,处于数字人才引力卓越区,杭州、南京、苏州、合肥紧随其后。这五座城市成为长三角地区吸引数字人才的“富集地区”。

· 重要趋向性指标区域极化明显。在“新兴数字岗位”“中高端数字岗位”“人才净流入”等指标上,上海、杭州、苏州、南京、合肥、无锡六座城市均居前六位,合计占27个城市的比重分别达86.50%、88.76%、87.1%。

· 城市间吸引数字人才竞争激烈。除上海、杭州、南京、苏州、合肥、无锡外,其他21座城市综合得分均在40分以下,并且城市间分值差距不大,部分城市差距甚至在0.1分以内。这表明在城市数字人才工作中,既要加强区域产业协作、环境共造、人才有序流动,也要突出城市特色,努力形成区域内定位清晰、合作共赢的局面。

· 提升城市数字人才吸引力是一项综合性工程,必须围绕“人”的物质需求和发展需求,提供良好的住房、交通、教育、医疗、生态等生活环境,夯实产业基础,培育创新创业沃土,提供有竞争力的薪酬和职业机会。

从人才的自我实现需求出发,长三角中心区城市数字人才引力指数体系主要包括产业基础、创新生态、发展机会、生活服务4个一级指标;涵盖产业规模、产业生态、科研基础、创业产出、岗位结构、薪酬水平、人才流动、住房舒适、交通便捷、医疗保障、宜居环境等12个二级指标,数字经济核心产业增加值占GDP比重、数字经济规上企业营收总额、独角兽企业数量、专精特新企业数量、数字产业园、国际会议承办、高校数字经济学科数、省部级以上重点实验室数量、技术合同交易额、高价值发明专利、中高端数字岗位占比、新兴数字岗位占比、数字经济岗位平均月薪、数字人才净流入、房价/平均收入比、跨城通勤便利、交通拥堵指数、重点中小学密度、三甲医院密度、人均公园绿地面积等总计21个三级指标。

(一)城市范围

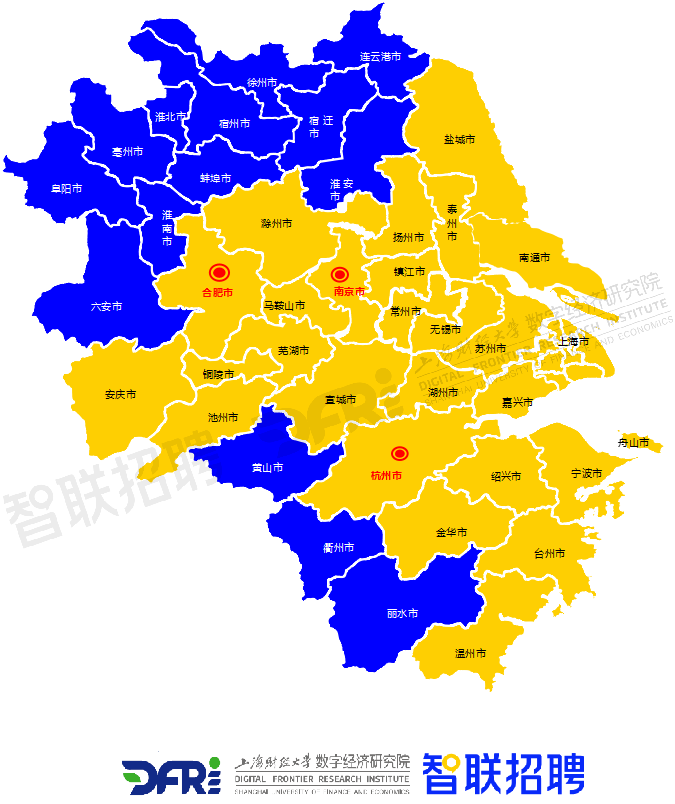

根据2019年12月中共中央、国务院印发的《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》,规划范围包括上海市、江苏省、浙江省、安徽省全域,以上海市,江苏省南京、无锡、常州、苏州、南通、扬州、镇江、盐城、泰州,浙江省杭州、宁波、温州、湖州、嘉兴、绍兴、金华、舟山、台州,安徽省合肥、芜湖、马鞍山、铜陵、安庆、滁州、池州、宣城共27个城市为中心区。本报告以这27个城市为研究对象,开展定量分析和评估研究。

图1 长三角中心区27个城市分布图

备注:1.黄色区域为长三角中心区27个城市。

2.蓝色区域为江苏省、浙江省、安徽省区域内长三角非中心区城市

(二)数字人才

数字人才是指具备数字技术相关技术和技能,从事数字经济相关技术研发、生产、经营、管理以及数字化转型应用等工作的各类专业人才。本报告所称数字人才是指根据智联招聘平台上的19类岗位工作圈定的人才。这19类岗位包括:半导体/芯片,电子/电器/自动化,前端开发,人工智能,软件研发,数据工程师,通信及硬件研发,移动研发,机械设计/制造(含机器人),动画动效设计,市场/品牌推广,测试工程师,运维支持,IT培训,电商运营,新媒体运营,业务运营,产品经理,运营管理。

本报告所称新兴数字人才岗位包括半导体/芯片、人工智能、数据工程师、机器人4个细分岗位。

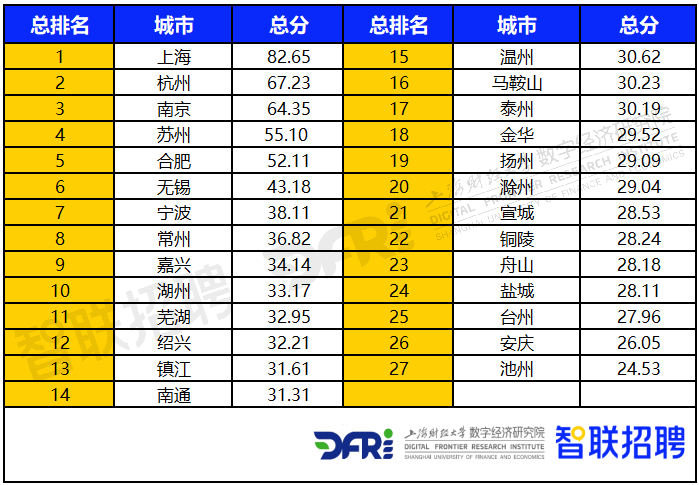

(一)得分和综合排名

2024年,长三角中心区27个城市数字人才引力指数得分和排名如表4所示。

表4 长三角中心区城市数字人才引力指数综合排名

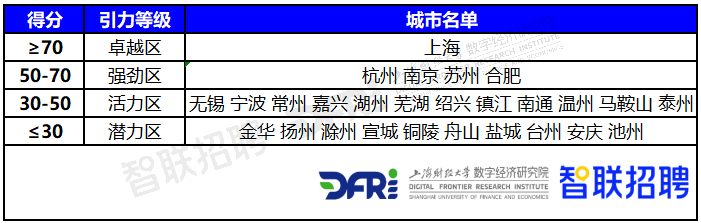

(二)各城市数字人才引力区间分布情况

根据确定的指数评价标准,27个城市得分分别落入以下四个区间,如表5所示。

表5 长三角中心区城市数字人才引力指数分布

1.卓越区(70分及以上)

上海以82.65分唯一登顶,领先优势显著,超第2名15分以上,凸显其作为长三角数字经济核心引擎的不可撼动领军地位。

2.强劲区(50-70分)

杭州(67.23分)、南京(64.35分)、苏州(55.10分)、合肥(52.11分)处于第二梯队的强劲区域。进入这一区域的城市,为江苏省、浙江省、安徽省的三座省会城市,加上苏州这一数字经济重镇,是长三角地区人才竞争的主力军。

3.活力区(30-50分)

无锡作为该区间首城,数字经济沉淀深厚,在人才吸引上具有较大领先优势。宁波、常州、嘉兴、湖州、芜湖、绍兴、镇江、南通、温州、马鞍山、泰州等12个城市,除无锡外,分差较小,这些城市竞争处于胶着态势,成为长三角中心区吸引数字人才的生力军。

4.潜力区(<30分)

处于这一区域的10个城市,主要分布于苏北、皖北皖南、浙中南区域。

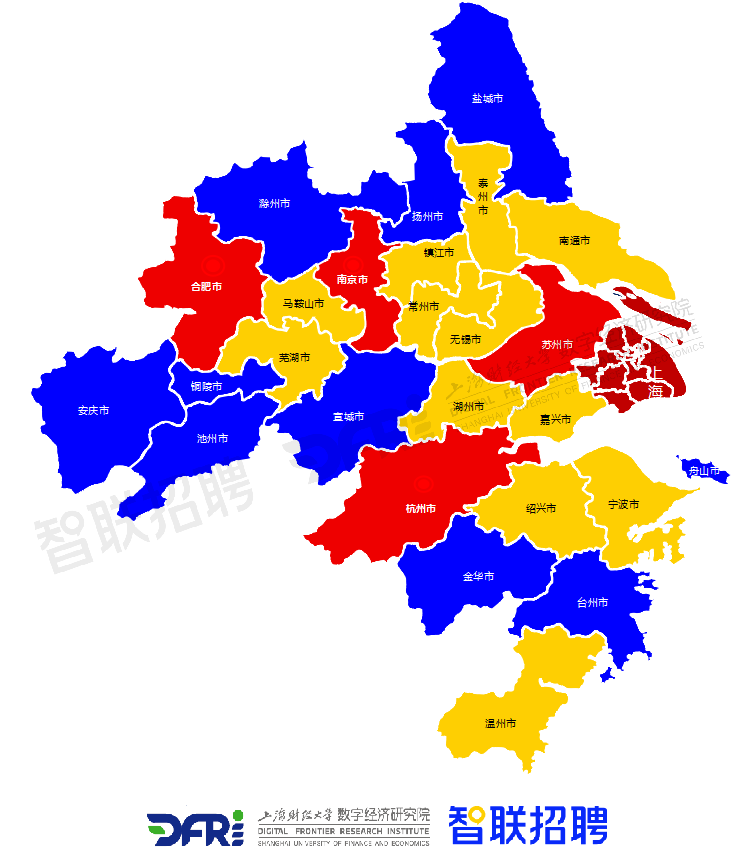

图2 长三角中心区数字人才引力热力图

备注:深红色分布为卓越区,红色为强劲区,黄色为活力区,蓝色为潜力区

(三)核心驱动因素分析:单项指标引领排名的关键所在

排名前5的城市,在本报告后续有深入的分析解读。其余排名前十的城市核心驱动因素分析如下:

无锡市,综合排名第6名。排名主要由产业基础(第5名)、创新生态(第7名)、发展机会(第5名)驱动,反映了无锡雄厚的先进制造业根基、职业发展机会及其在新兴产业领域提供的发展空间和潜力。

宁波市,综合排名第7名。排名主要由产业基础(第8名)、创新生态(第6名)、发展机会(第7名)驱动,产业基础、创新生态和发展机会都相对较好,在吸引人才方面具有相对优势。

常州市,综合排名第8名。排名主要由产业基础(第7名)、创新生态(第9名)、发展机会(第8名)驱动,各项指标相对平衡,凭借较好的产业平台、创新生态和发展机会吸引人才。

嘉兴市,综合排名第9名。排名主要由产业基础(第10名)、发展机会(第9名)驱动,凭借较为扎实产业平台和发展机会吸引人才。

湖州市,综合排名第10名。排名主要由生活服务(第1名)驱动,凭借优异的生活环境吸引人才。

(四)未进前10名,但分项指标进入前10名的城市解读

一级指标进入前十名的情况,如表6所示。

表6 一级指标前10名分布情况

备注:红色字体为总排名未进前10,分指标进入前10城市

虽然以下三座城市在综合排名中未进入前十,但在核心分项指标上展现出独特的竞争优势和区域发展亮点。这些城市的实践,为优化人才吸引策略提供了差异化的参考价值:

芜湖市,总排名第11名,职业发展机会排名第8名。

马鞍山市,总排名第16名,住房舒适第1名,医疗保障第4名,全市房价收入比仅为5.81,在27个城市中最低,反映居民购房压力较小,住房可负担性处于领先水平,同时马鞍山市优质医疗资源相对密集。

池州市,总排名27名,生活服务第9名,人均绿地面积达20.17平方米,处于27所城市中首位。此外,住房舒适也排名较高(第7名),房价/平均收入处于较低区间。

(一)产业基础分析

长三角中心区27座城市的“产业基础”指标得分及排名情况如表7所示。

表7 “产业基础”指标得分与排名

上海、杭州、苏州、南京、无锡、合肥位居前列,显示出较强的产业集聚效应和经济活力。领先城市在数字经济核心产业占比、规模化企业营收、独角兽企业数量以及新兴技术企业密度等方面表现突出,体现出完善的产业生态和较强的竞争力。

上海凭借雄厚的经济基础和高水平的数字化发展,成为区域产业发展的核心引擎;杭州依托数字经济优势,在互联网、云计算等领域形成集聚效应;苏州以强大的制造业基础和新兴产业融合能力支撑其产业竞争力;南京则在科技型中小企业培育方面表现亮眼。

图8 “产业基础”指标得分与排名

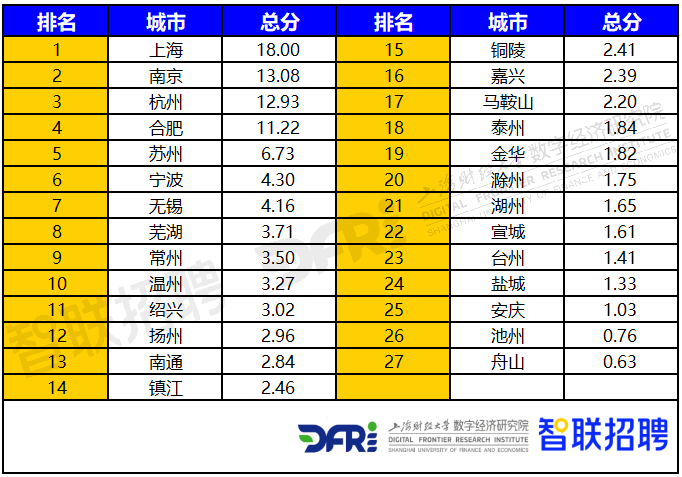

(二)创新生态分析

长三角中心区27座城市的“创新生态”指标得分及排名情况如表8所示。

表8 “创新生态”指标得分与排名

上海得益于在科研基础设施和创新产出方面的卓越表现位居首位,依托顶尖高校、重点实验室和高水平科研机构,形成了强大的创新策源能力。南京紧随其后,在数字技术创新和成果转化方面表现突出。杭州则凭借科研资源集聚,在关键技术研发上成效明显。合肥、苏州等城市通过加强产学研协同,持续提升区域创新能力。

整体来看,排名靠前城市具备优质创新资源和高效产出机制,后发城市应聚焦薄弱环节,提升创新支撑能力。

图9 “创新生态”指标得分与排名

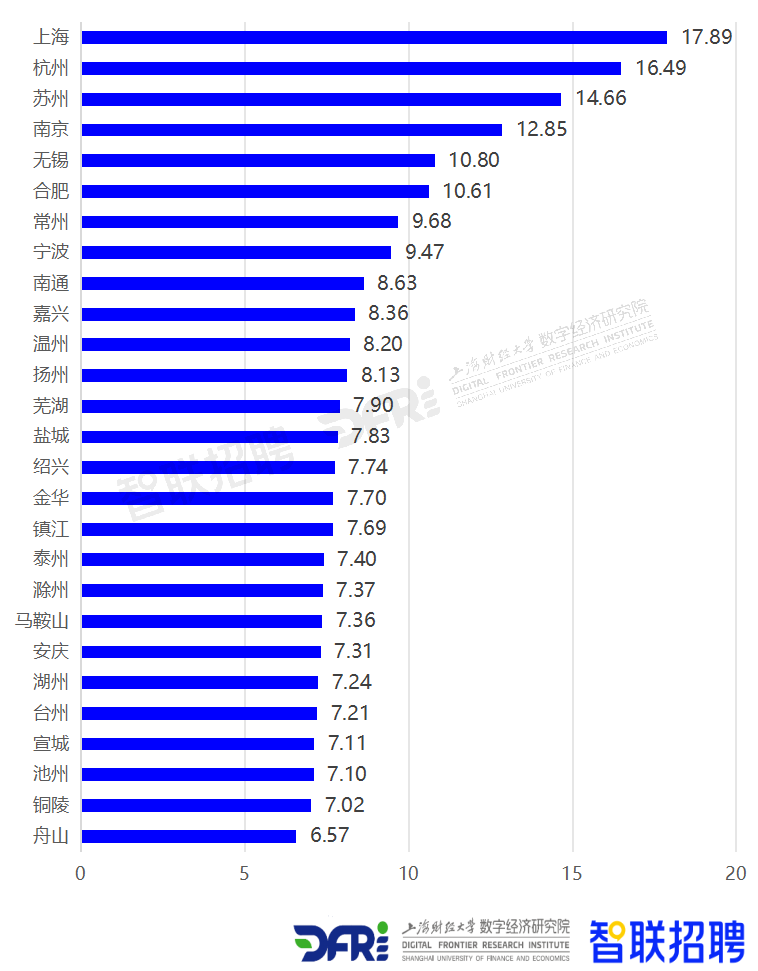

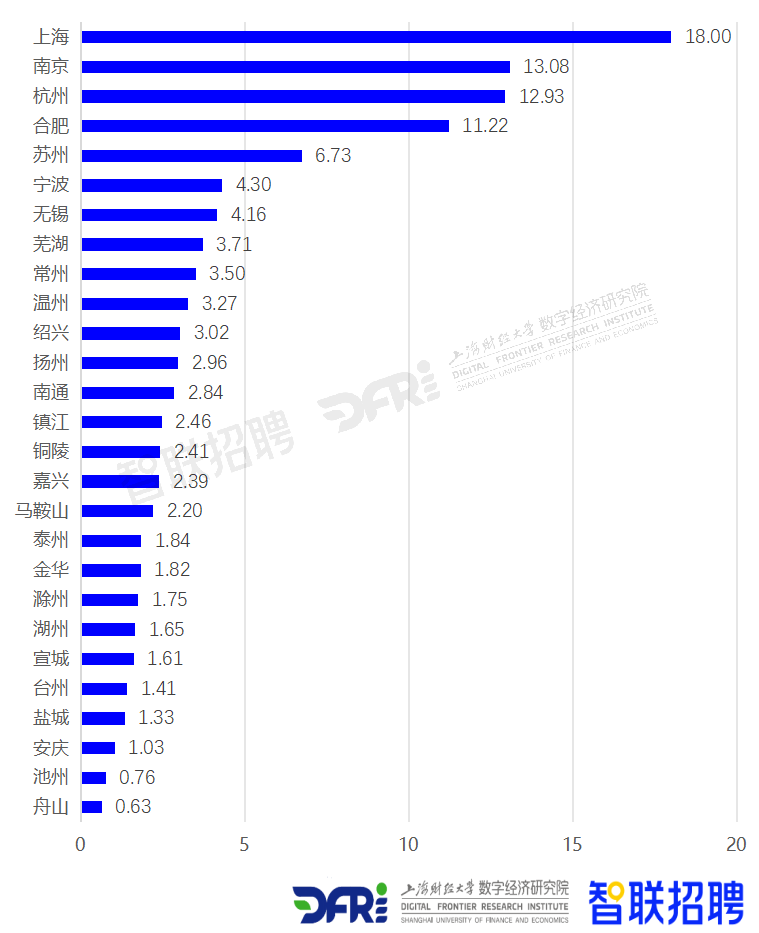

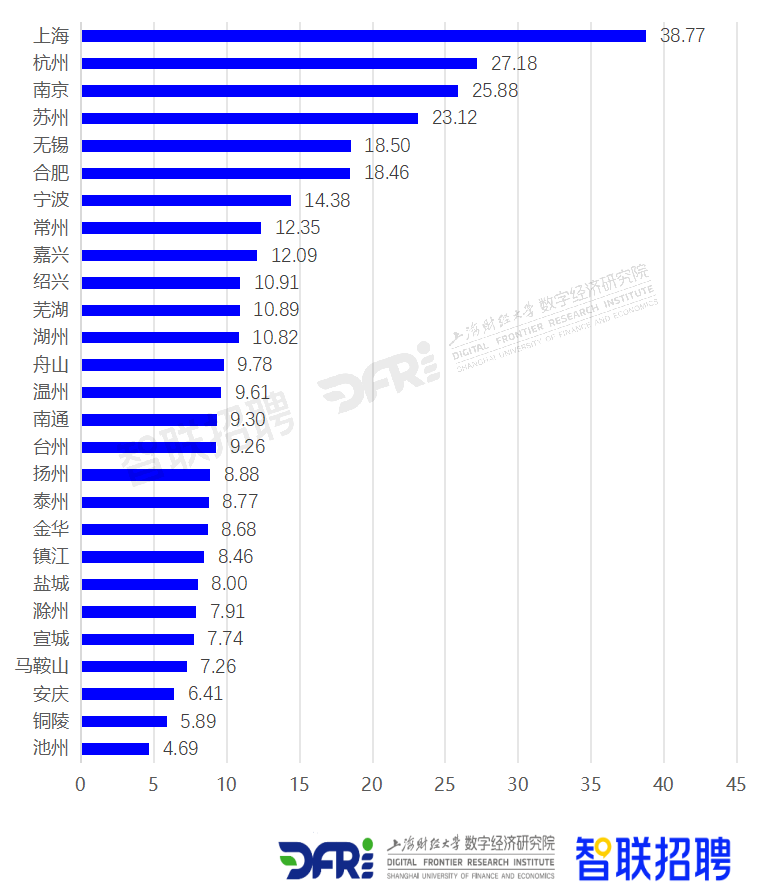

(三)发展机会分析

长三角中心区27座城市的“发展机会”指标得分及排名情况如表9所示。

表9 “发展机会”指标得分与排名

上海以显著优势位居榜首,其凭借多元化的中高端数字岗位占比和新兴数字岗位,为人才提供了丰富的职业选择,高薪待遇同时进一步增强了其吸引力。杭州则通过数字经济岗位的高薪和对海归人才的友好政策,成功吸引了大量高素质人才。

南京在新兴数字岗位上的布局和相对较高的薪酬水平,使其成为人才向往之地。苏州和无锡则依靠扎实的产业基础和良好的人才流动环境,为人才提供了稳定的职业发展空间。合肥和宁波等城市虽然在某些方面稍显不足,但通过优化岗位结构和提升薪酬水平,逐步增强了对人才的吸引力。

图10 “发展机会”指标得分与排名

总体来看,长三角各城市应继续深化产业结构调整,增加高端和新兴岗位供给,提高薪酬竞争力,并完善人才流动机制,以吸引更多优秀人才,推动区域经济高质量发展。

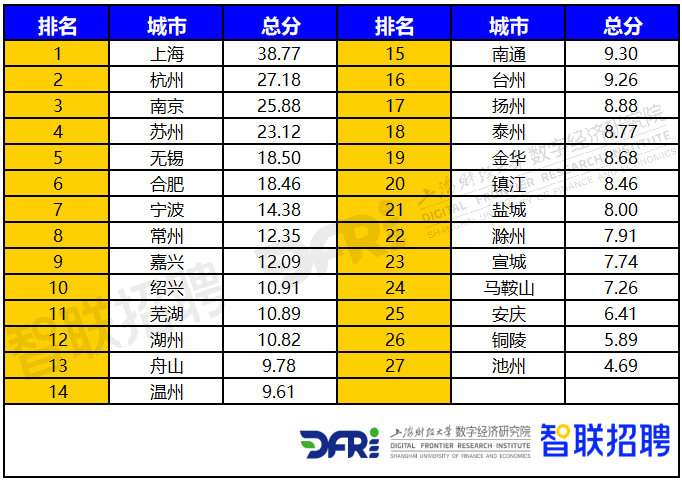

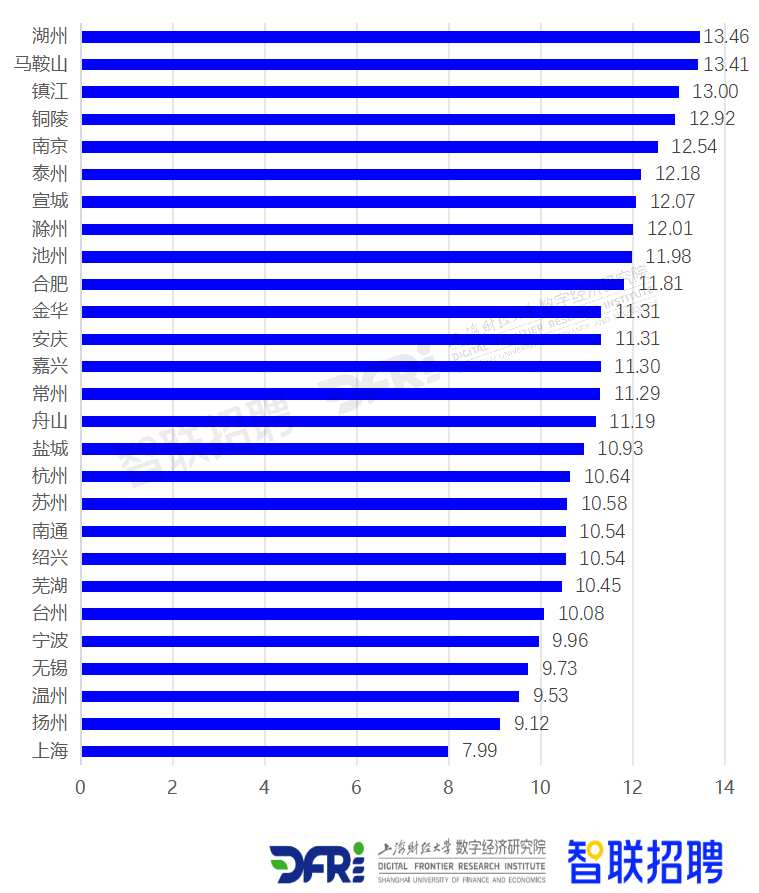

(四)生活服务分析

长三角中心区27座城市的“生活服务”指标得分及排名情况如表10所示。

表10 “生活服务”指标得分与排名

湖州位列第一,主要得益于其房价收入比优势明显,居住压力较小,同时绿地面积和通勤指数表现好,做到了生态与交通便利性的良好平衡。马鞍山在教育和房价指数上表现突出,基础教育资源充足,居住性价比较高。镇江则依托医疗资源和出行效率两项指标优势脱颖而出。

图11 “生活服务”指标得分与排名

总体来看,排名靠前的城市均在居住成本、公共服务与生态环境等关键指标上表现均衡,而部分大城市如上海虽经济强劲,但因住房压力大、通勤效率低等因素拉低整体生活服务得分。

结束语

人才兴,企业兴,产业兴,城市兴。归根结底,一座城市的发展兴衰取决于人才的聚集。育人、找人、用人、留人,不仅体现在一个岗位、一份工作、一笔薪水上,更深刻地体现在一座城市创造的产业基础、创新氛围、生活环境、支持政策以及个人价值实现上。数字经济发展方兴未艾,人工智能风起云涌,新一轮科技革命和产业变革扑面而来。我们必须抓住以人工智能技术发展应用为特征的数字经济发展机遇,加强资源整合,加快业务转型,提升数字职业技能和素养,努力实现城市、企业和个人的全面转型发展。

(来源:上财校园网)